掛詞・縁語・枕詞・序詞

掛詞

表面上は一つの意味でありながら、内容上は二つの意味を含ませている表現・歌のイメージを豊かにする方法

○ 山里は 冬ぞ寂しさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば

古今集三一五 (掛詞 枯る 離る )既出

○ 花の色は うつりにけりな いたづらに 我が身 世にふる ながめせし間に

古今集一一三

小野小町です。

花の色は うつりにけりな(花の色→桜の花の美しさ・女としての容貌、魅力・四段うつる連用形プラス完了ぬ連用形プラス過去詠嘆けり終止形プラス終助詞な詠嘆・花の色はすっかり色あせてしまったことだなあ。)

いたづらに(むなしくも。無駄に→ふる )

我が身 世にふる ながめせし間に(ふる→「経る」と「降る」の掛詞。上を受けると「世に経る」下に続くと「降るながめ」・「経(ふ)」は、「時間が経過する・暮らす」・ながめ→「長雨」と「眺め」の掛詞。「降る」を受けると「降る長雨」経る)を受けると「経る眺め」・降り続く長雨を見つめてぼんやりと物思いに沈んでいるうちに。わたしの美しさも、その花の色のように、こんなにも色あせ、衰えてしまいました)

縁語

関係の深い言葉をいくつか取り集め、和歌の中に含ませることで、和歌の世界を、広がりのあるものにする表現

「糸」といえば、「縒(よ)よる」→ねじり合わせる・「糸」といえば、「掛ける」もの。縒った糸は、ほどけて「乱れ」る。

乱れた糸は「綻(ほころ)び」る。ほつれる。縒り合わせた糸が、ほどける。「ほころぶ」という語句は、花が咲きかける、という意味も持っている。花が咲きほころんで咲き「乱れ」た。「糸」と関係の深い言葉を和歌の中に含ませることで、和歌の世界を、広がりのあるものにする修辞法を「縁語」と言う。

○ 青柳の 糸よりかくる 春しもぞ 乱れて花の ほころびにける

古今集二六

土佐日記の作者である紀貫之の作品です。

青々とした柳の葉・の 格助詞 ガ

よる ヨリアワセル

かく 下二段 さしわたす たれ下げる・糸を縒り合せるように見える

春・しも 副助詞 強調・その春に、一方では

乱る 下二段・糸がほどけたように柳の花が

ほころぶ 縫い目がホドケル つぼみが少しヒラク

完了 ぬ 連用形接続・けり 過去詠嘆 連用形接続・ほころびるように咲くのだった。

縁語の例

①袖→なみだ、むすぶ、とく

②露→きゆ、おく、むすぶ、は

③糸→ほころぶ、みだる

④霧→たつ、はる

⑤ 緒→よわる、たゆ、ながし

⑥芦→よ、ね

⑦浦→あま、みる

⑧草→もゆ

⑨衣→なる、つま、はる、たつ、うら、きる

⑩鈴→ふる、なる⑪波→たつ、くだく、ぬる

枕詞

習慣的に、特定の言葉の前に置く。

ことば自体は直接の意味を持たず、特定の言葉を修飾し、短歌の調子を整える。

古くは実質的な意味を持っていたと考えられるが、時代が過ぎるにつれて形式化している。草枕→ 旅(草を枕にする旅)

○ いつの間に 五月来ぬらむ あしひきの 山ほととぎす 今ぞ鳴くなる

古今集一四〇

詠み人知らずの歌です。

いつの間に 五月来ぬらむ(カ変く連用形プラス完了ぬ終止形プラス現在推量らむ連体形・来てしまったのだろう)

あしひきの 山ほととぎす 今ぞ鳴くなる(四段鳴く終止形プラス伝聞推定なり連体形・ぞの結び・鳴く声が聞こえる)

あしひきの→山 大和の山々はなだらかで、すそ野の方まで稜線が引くように伸びているから

ホトトギス→ 四月は山や山里にいて、五月になると住宅地に飛んできて梢(こずえ)で声高く鳴く。

初夏を告げるホトトギスを待ち、その初声を聞くのが、貴族の関心事となった。

また、五月雨(さみだれ)の夜や、暁方のまだ夜が深い時刻に鳴くともいわれる。

時鳥の声を聞くと、物思いや昔の思い出をかき立てられるといわれ、鳴き声は「しでのたをさ」(死出の田長)と聞こえ、死者の国に通う鳥ともされた。

枕詞は全部で一二〇〇くらいあると言われています。

その代表的なものと意味らしきものをあげてみます。覚える必要はないと思いますが、ざっと目を通してみましょうか。

① ②と書かれているものは、二通りの修飾のかかりかたがあると言うことです。

あかねさす (茜さす) ①日、昼、紫 につながる →茜(あかね)色に照り輝く、の意から。

②君(天皇、主君、あなた、の意)につながる →照り映えて美しい、の意から、ほめたたえる気持ちを込め、「君」にかかる。

あきづしま(あきつしま・秋津島・蜻蛉島) 大和 本来は大和(奈良県)の一地方を指したらしいが、やがて大和の国全体、さらには日本の国を指すようになった。

あしひきの(あしびきの・足引きの) 山、峰(お) 足を引きずりながら山を登る、山の裾(すそ)を長く引く、などの説があるが、未詳。

あづさゆみ (梓弓) ①射(い)、射る →弓を射ることから。 梓(あずさ)… アズサの木。材質が堅く、弓の材料として用いた。

②張る、春、引く →弓の弦を張ったり引いたりすることから。 ③音 →弓を引くと音がすることから。

④末(すえ) →弓の上端を末(すえ)と呼ぶことから。

あまざかる(あまさかる・天離る) 鄙(ひな=田舎)都から田舎を望むと、天空のもとに遠く離れていることから。

あらたまの (新玉の) 年、月、日、春 年や月、日があらたまる、の意からか。未詳。※新玉… 掘り出されたままで、まだ磨かれていない玉。

あをによし (青丹よし) 奈良 顔料とする青土が奈良山の周辺で産出したことからか。

いそのかみ(石上・いすのかみ) 古(ふ)る、降る、振(ふ)る 奈良県天理市の石上神宮周辺にある布留(ふる)という地名と同音の語、「古る(=古くなる)」、「振る(=震わす)」、(雨や雪などが)「降る」にかかる。

いはばしる (石走る) ①垂水(たるみ=滝)、滝 →石の上を激しく流れる、の意から。②近江(おうみ)→溢水(おうみ)=激しく流れて水が溢(あふ)れる、の意から。

うつせみの(現身の) 世、代、人、命 現身(うつせみ)とは、「現実の人、この世の人」の意。

かむかぜの(神風の) 伊勢(いせ) 神風(かむかぜ)とは、神の威力によって起こるという激しい風。 神風の息吹(いぶき)の「い」と同音である「伊勢」にかかる。また、イセツヒコが風を起こした伝説があることからとも言われる。

からころも (唐衣) 着る、袖、裾(すそ)、裁(た)つ 唐衣(からころも)とは中国風の衣服のことで、そこから衣服に関する語にかかる。

くさまくら (草枕) 旅、結ぶ、結ふ(ゆう) 旅先で草を結んで(束ねて)枕とし、野宿をしたことから。

さざなみや(細波や、小波や、ささなみや、ささなみの、小波の、等) ①大津、志賀、古き都→琵琶湖の南西岸あたりの旧地名などにかかる。

②波、寄る、夜→「波」や、波が寄ることから「寄る、寄す」、同音の「夜」などにかかる。

しきしまの(磯城島の、敷島の) 大和、日本(やまと) 奈良県の磯城島(しきしま)の地に都があったことから。

しらぬい(不知火)、しらぬいの(不知火の) 筑紫(つくし) 都から「知らぬ日(多くの日数)」をかけて行く地、の意があるが、未詳。

しろたへの(白妙の) ①衣、袖、紐(ひも)、袂(たもと) →白妙(しろたえ)が白い布の意であることから、衣服に関する語にかかる。②雪、雲、波、富士、羽 →白妙が白い布の意であることから、白いものにかかる。

そらみつ(そらにみつ) 大和 ニギハヤヒノミコトが空飛ぶ船に乗って大和の国を見下ろしたことからとする説があるが、未詳。

たかてらす(高照らす) 日 高く照りたまう、の意から。

たまきはる(玉きはる、魂極る、等) 命、世、昔 魂(たま)が極まる(果てる)、の意からか。未詳。

たまのをの(玉の緒の) ①長き、短き 玉の緒は「玉を貫いた緒(=ひも)」のことで、その長短から。

②乱る、絶え、継ぎ 玉の緒が乱れたり、切れたり、また、それをつないだりすることから。

たらちねの(垂乳根の、足乳根の) 母、親 乳房が垂れた、母乳が満ち足りた、などの解釈があるが未詳。

ちはやぶる(千早振る) ①神、わが大君、社(やしろ) →神が威力を発し、すさまじく荒々しい、の意から「神」や神に関する語にかかる。②宇治、氏 →「勢い」という意味の「うぢ」と同音の地名である宇治にかかる。

ぬばたまの 黒、夜、夕、月、夢 「ぬばたま」とは「ヒオウギ」という草のことで、その実が黒いことから、黒や夜に関する語にかかる。

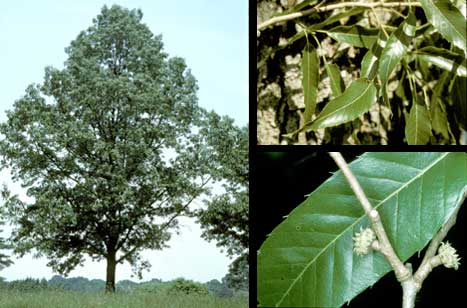

ははそはの(ははそばの、柞葉の) 母 柞(ははそ)とはナラやクヌギなどの植物のこと。最初の二音が同音であるため、「母」にかかる。

ひさかたの(久方の) 天(あめ・あま)、雨、月、雲、光、都 「日射す方」の意か。天空に関する語にかかる。

ほのぼのと 明かし、明石 ほのぼのと明るくなるという意から、「明かし」、また、同音の「明石」にかかる。

もののふの(武士の、物部の) ①八十(やそ)、氏、宇治、→武人や官人を意味する武士(もののふ)は人数や氏が多いことから。②矢、弓削(ゆげ=弓作り、弓職人)→武人は武具(弓)を携えていることから。

ももしきの(百敷の、百磯城の) 大宮(おおみや) 多くの石を畳み築いた建物、の意から「大宮」にかかる。

やくもたつ(八雲立つ、八雲刺す) 出雲(いずも) 多くの雲の立ち上る出雲の国、の意から。

序詞

ある語句を導き出すためにその前に置かれる修辞的語句。枕詞と同様の修飾機能をもつ。多くの作品に触れるしかない。

枕詞が五音で被修飾語との関係が固定しているのに対し,序詞は長さも制限されず自由に創造されるという違いがある。

パターン ① 十二から十七音程度 ~の ~の → 動詞か形容詞 ノヨウニ

あしひきの 山鳥の尾の しだり尾の 長々し のように長い

パターン ② 十二から十七音程度 共通の音 → 共通の音を含む語句 デハナイガ

多摩川に さらす手作り → さらさらに

パターン ③ 十二から十七音程度 内容的に共通の意味 → 共通の意味 ノヨウニ

春たてば消ゆる氷の残りなく→春に氷が溶ける 心がうち解ける → 君が心は我にとけなむ

万葉集の東歌の三分の一に序詞が使われている。枕詞とは違って、覚えても無駄なのでカンを働かせるしかない。

○ 吉野川 岩波高く 行く水の はやくぞ人を 思ひそめてし

古今集四七一

紀貫之の恋の歌だそうです。

吉野川(奈良県中部を流れる川。和歌山県に入り紀ノ川となる・吉野川は、『万葉集』では美しい風景として詠まれることが多い。『古今集』以後はその激しい流れに恋の思いを託して詠むことが多い。)

岩波高く 行く水の(岩にあたって波を高くあげて激しくはやく流れる水のように)

はやくぞ人を 思ひそめてし(はやく→①早く・以前から・ずっと昔から②速く・激しく・いちずに・人を→あなたを・下二段思ひ初む連用形プラス完了つ連用形プラス過去き連体形・ぞの結び・思い込んでしまった。)